« Campagnol » est un terme général qui n’a pas de réelle correspondance avec la classification scientifique. Parmi toutes les espèces de campagnols, deux nous intéressent particulièrement en arboriculture fruitière pour les dégâts qu’ils occasionnent dans nos vergers : le campagnol terrestre (Arvicola terrestris) et le campagnol des champs (Microtus arvalis). Souvent, ces campagnols sont confondus avec les mulots et les taupes .

Biologie

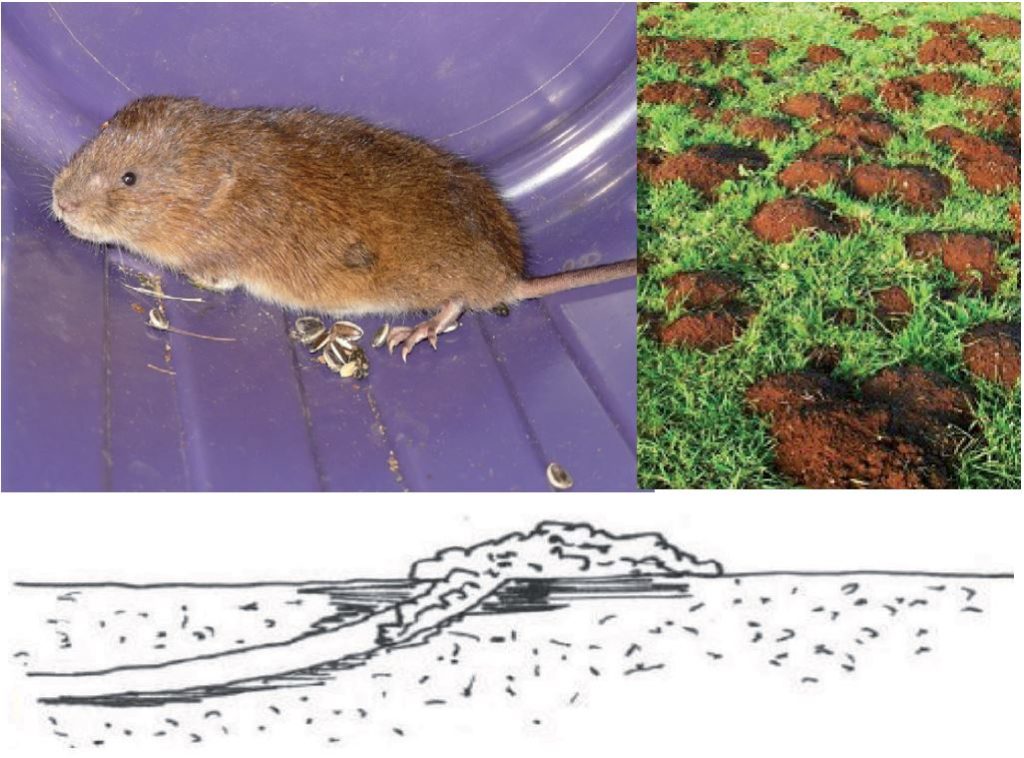

Campagnol des champs (Microtus arvalis)

Petit rongeur d’une dizaine de centimètres, il creuse des galeries très ramifiées pourvues de nombreuses issues bien visibles sans créer de taupinières. Ces issues sont reliées entre elles par des coulées bien délimitées dans l’herbe.

Taille : 9 à 12 cm Poids : 16 à 50 g

Le campagnol des champs est avant tout un herbivore, mais il consomme aussi des graines et des racines. Il mange environ 2 fois son poids en matière verte par jour. Au niveau des arbres fruitiers, il arrive qu’il ronge l’écorce du collet des jeunes arbres. Ceci arrive souvent en fin d’hiver.

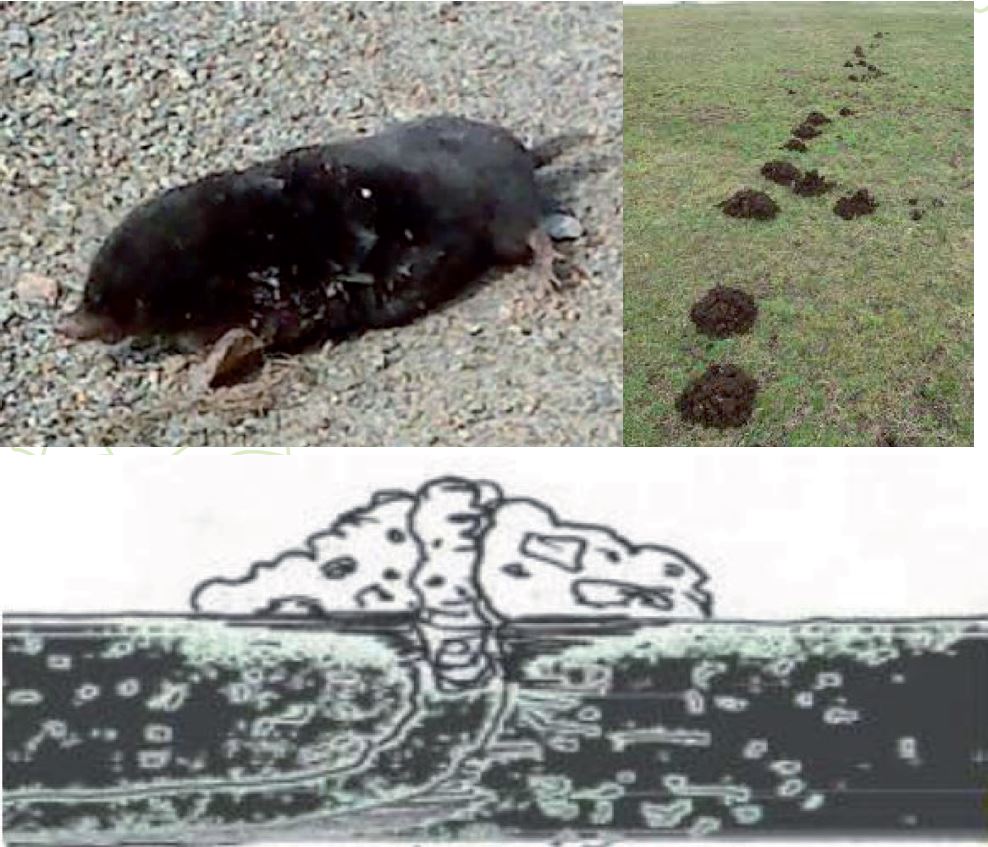

Campagnol terrestre ou rat taupier (Arvicola terrestris)

Plus gros que le campagnol des champs, il mesure une vingtaine de centimètres et vit principalement sous terre (en période sèche, on peut le rencontrer en surface pour se nourrir plus aisément).

A l’aide de ses griffes et de ses dents, il creuse un premier réseau de galeries dans les 20 premiers centimètres de profondeur pour se nourrir de racines et un second réseau plus profond et moins étendu pour s’y réfugier et se reproduire (jusqu’à 1 mètre).

Taille : 12 à 22 cm Poids : 80 à 180 g

Il évacue la terre de ses galeries avec ses pattes arrières et crée ainsi des taupinières dont la forme, la disposition et la granulométrie diffèrent de celles de la taupe. La terre est plus fine, la forme plus irrégulière et le réseau de taupinière est anarchique alors que celui des taupes est davantage rectiligne.

Confusion fréquente avec la taupe (Talpa europaea)

Taille : 15 à 20 cm Poids : 60 à 120 g

La taupe qui est insectivore est un allié pour l’arboriculteur, elle consomme des larves qui se nourrissent des racines des arbres comme par exemple les larves de hanneton. En revanche, les campagnols terrestres empruntent volontiers les galeries des taupes pour prospecter de nouveaux territoires à moindre effort.

Dégâts

Le campagnol des champs grignote le collet des jeunes arbres. S’il consomme l’écorce sur tout le pourtour de l’arbre, la sève ne peut plus passer et l’arbre meurt. Cette situation est assez rare.

Le campagnol terrestre consomme le système racinaire de l’arbre. Les dégâts qu’il occasionne sont plus fréquents que ceux du campagnol des champs.

Selon la pression exercée par les campagnols terrestres, les jeunes arbres peuvent soit végéter, soit mourir. Dans ce cas, il est alors très facile de les extraire du sol et d’observer les traces de dents en dessous du collet ou sur les racines restantes. Les vieux arbres, profondément enracinés sont moins sensibles à ces attaques. Exceptionnellement, on a déjà observé la mort d’arbre de plus de 10 ans et d’une 15aine de centimètre de diamètre !

Les espèces fruitières n’ont pas la même appétence pour le campagnol terrestre. Celui-ci préférera les fruitiers à pépins aux fruitiers à noyaux. Les porte-greffes nanifiants semblent très appréciés et leur faible développement entraîne une mort rapide des arbres attaqués, même à l’âge adulte. En cas de présence visible, la lutte contre le campagnol terrestre est obligatoire pour des arbres palissés, quelque soit leur âge.

En cas de pullulation des campagnols terrestres mieux vaut reporter les plantations ou prendre des précautions particulières (voir § lutte).

Lutte

Installation d’un chaussette en grillage

Il est possible de trouver des « corbeilles » pré-montées. A défaut, on utilise un grillage galvanisé dont la maille ne dépasse pas 13 mm. Il faut tapisser avec le grillage la fosse de plantation en ne laissant aucun passage.

Une fois l’arbre, le tuteur et la terre mis en place, il faut rabattre le grillage légèrement sous le niveau final et de faire remonter le long du tronc pour empêcher le campagnol des champs d’attaquer le collet des arbres et éviter au campagnol terrestre de rentrer dans la « chaussette ».

Cette zone grillagée sera un refuge pour le système racinaire en cas d’attaque, il évitera la mort prématurée de l’arbre les premières années de plantation.

Utilisation de tourteau de ricin

Le tourteau de ricin est toxique, il contient de la ricine. Dangereuse pour les campagnols, la ricine l’est tout autant pour les animaux domestiques ou les humains. Ce tourteau est donc à utiliser et à stocker précautionneusement.

Vous pouvez incorporer à la terre au moment de la plantation 150 à 200 g de tourteau de ricin par arbre. Au fil du temps, cet engrais va se dégrader et libérer principalement de l’azote. L’effet de ce tourteau est donc limité dans le temps.

Piégeage des campagnols terrestres

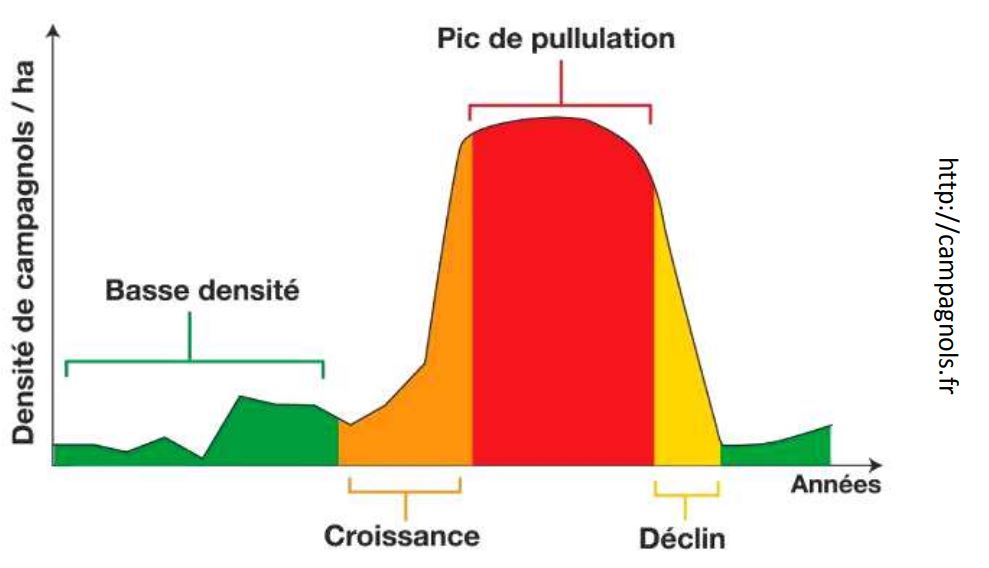

Les pièges permettent de maintenir une population de campagnols à une faible densité. En phase de pullulation, le piégeage n’a que très peu d’effet sur la population. Un couple de campagnols au printemps peut donner naissance à une centaine de descendants à l’automne. Mieux vaut piéger l’hiver et au début du printemps.

Aux traditionnelles pinces, nous préférons aujourd’hui les pièges à guillotine qui ont l’avantage de s’installer très rapidement tout en ayant une grande efficacité. Une fois en place, on peut vérifier leur déclenchement par contrôle visuel. On peut en revanche leur reprocher d’être non sélectifs et cher à l’achat.

En haut à droite : traditionnelle pince

En bas à droite : Campagnol piégé dans la guillotine

Le piégeage accidentel ou volontaire de taupes participent indirectement à la lutte contre les campagnols qui utilisent leurs galeries pour prospecter un plus grand territoire.

En revanche, le piégeage d’un prédateur, comme une hermine, est possible et très dommageable pour l’efficacité de la lutte.

Limiter les habitats favorables aux campagnols

L’énergie consacrée par le campagnol à construire des galeries n’est pas utilisée pour la reproduction. Il est donc intéressant de perturber son réseau de galerie.

L’alternance dans les prairies permanente de pâturage et de fauche favorise l’effondrement par piétinement des galeries. L’utilisation de machine (décompacteur, charrue, rouleau à plots) pour détruire les galeries peut être intéressant.

À partir de 80 % de surfaces en herbe dans un paysage, les pullulations sont fréquentes et graves. Le développement d’autres cultures (par exemple de céréales) pourrait à long terme réduire fortement les risques de pullulation.

Le fauchage des rejets de prairie ou de pâture et l’entretien au pied des arbres permettent une meilleure vision des campagnols par les prédateurs.

Le maintien de fauche tardive a donc une influence positive pour le développement des campagnols, nous recommandons donc de réaliser cet aménagement dans l’interligne des arbres et non au niveau des plantations.

Le paillage des jeunes arbres permet de conserver de l’humidité et de lutter contre l’enherbement. En zone à risque, on évite le paillage qui constitue un refuge apprécié des campagnols.

Favoriser les prédateurs naturels

Les prédateurs du campagnol sont nombreux : renards, chats, milans royaux et noirs, buses variables, faucons crécerelles, chouettes hulottes et chevêches, hiboux moyen-duc, etc.

L’installation de perchoirs à rapaces est très utile dans les zones dégagées. Ils évitent la casse de branches sur de jeunes plantation par les oiseaux et leur permettent d’avoir un bon poste d’observation pour chasser ces animaux.

Ces perchoirs sont constitués d’un piquet de 2 à 4 mètres de haut avec un morceau de bois en travers d’une vingtaine de centimètres.

Il est aussi possible de conserver le fût d’un arbre mort pour permettre aux oiseaux de s’y poser. C’est aussi un bon moyen de maximiser la biodiversité dans la verger, en particulier la faune saprophage et les prédateurs associés.

La pose de nichoirs adaptés aux espèces citées peut permettre d’augmenter la prédation des campagnols.

De même, la reconnaissance du renard comme espèce auxilliaire des cultures, et non comme nuisible, aurait un effet positif sur la prédation des campagnols.

La famille des mustélidés est particulièrement intéressante. On y trouve l’hermine qui est un prédateur spécifique au campagnol qu’elle chasse dans ses galeries souterraines. La fouine, la marte et le putois sont également occasionnellement prédateurs de campagnol terrestre.

L’aménagement de haie avec ourlet herbeux, de tas de pierres (murger), de fauche tardive, etc. permet un accueil plus favorable aux mustelidés et plus généralement à la biodiversité (voir fiche technique n°4).

Lutte chimique

La lutte chimique contre les campagnols est réservée aux professionnels. Elle est réglementée par un arrêté préfectoral. La molécule chimique la plus courante, la bromadiolone, est un anticoagulant qui se concentre dans les chaînes alimentaires. Il est donc dangereux pour les prédateurs du campagnol. Il faut donc éviter d’utiliser ce produit.

En complément des méthodes préventives, le phosphure de zinc est également utilisé. Cette molécule est moins efficace que la bromadiolone, mais elle est moins dangereuse pour l’environnement.

L’utilisation de poison est bien évidemment une méthode à bannir dans la gestion écologique de son verger familial.

Pour aller plus loin…

- Fiche technique « Campagnol terrestre » – Fredon Languedoc Roussillon.

- Laboratoire Chrono-environnement de l’Université de Franche-Comté (www.chrono-environnement.univ-fcomte.fr)

- Conseils et documentation auprès de la FREDON Bourgogne Franche-Comté. (www.fredon.fr/bourgogne-franche-comte)

- Conseils à la FRIJ (CH) et à Vergers Vivants (F)

Cette fiche a été réalisée avec le soutien de :